يُعَدُّ الحديث عن العلاقة بين الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفّان رضي الله عنه، والصحابيّ الجليل والخليفة الأمويّ الأوّل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، من أهمّ الموضوعات في التاريخ الإسلاميّ؛ لأنّ كليهما ينتمي إلى بني أُميَّة، تلك القبيلة القرشيّة ذات النفوذ الكبير في مكة المكرّمة ومحيطها قبل الإسلام وبعده. وقد تركت هذه العلاقة بصمات واضحة في مسار التاريخ الإسلاميّ، لا سيّما أنّ الفترة التي عاشاها شهدت أحداثًا جسامًا كاغتيال عثمان، وتفجُّر الفتنة الكبرى، وما تلاها من تحوّلات جذريّة في نمط الحكم وفي خريطة العالم الإسلاميّ.

إنّ دِراسة العلاقة بين هذين الصحابيين تُقدّم صورةً متكاملةً عن المرحلة التي بدأتْ بالخلافة الراشدة وانتهتْ بدولة بني أُميَّة التي أسّسها معاوية بن أبي سفيان. كما تُساعد في فهم خلفيّة المطالبات بالقصاص لدم عثمان، والأسباب الكامنة وراء تلك المطالبات، وكيف تعاطى معاوية مع مقتل عثمان حين تولّى مقاليد الحكم لاحقًا، وهل تمّ الاقتصاص فعليًّا من قَتَلَة عثمان في عهده أم لا.

فيما يلي دراسة موسَّعة ومعمّقة، تتناول بالتحليل والتمحيص جوانب العلاقة بين معاوية وعثمان بن عفّان، منذ النشأة وجذور القرابة العائليّة، مرورًا بالأحداث الكبرى في عهد الخلافة الراشدة، وانتهاءً بما جرى في زمن الدولة الأمويّة. ستعتمد هذه الدراسة على مختلف المصادر التاريخيّة المعتبرة، القديمة والحديثة، في محاولة لرسم صورة دقيقة ومفصّلة للأحداث، موضوعة في سياقها الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ.

فهرس المحتويات العام (لأغراض القراءة ولا يُعَدّ جدولًا رسميًا)

- الجذور العائليّة والقرابة بين عثمان ومعاوية

- ملامح شخصية عثمان بن عفّان وأثره في الإسلام

- نبذة عن معاوية بن أبي سفيان ودوره المبكر في الإسلام

- معاوية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب

- عهد عثمان بن عفّان: توسُّع رقعة الدولة وتعيين الولاة

- موقف معاوية من الفتن الداخلية في نهاية عهد عثمان

- أحداث حصار عثمان ومقتله: الدوافع والخلفيات

- تداعيات مقتل عثمان على المشهد السياسيّ: دور معاوية

- موقف علي بن أبي طالب من قَتلة عثمان وحقيقة قصاص الدم

- هل أخذ معاوية بثأر عثمان حين تولّى الخلافة؟

- جدليّة المطالبات بالقصاص والاتفاق مع الحسن بن علي

- العلاقة السياسيّة بين استقرار الدولة الأمويّة وقضية قَتَلة عثمان

- النتائج والآثار بعيدة المدى للعلاقة بين عثمان ومعاوية

- الجدول الزمني لأبرز المحطّات بين عثمان ومعاوية

- الخاتمة والتوصيات

- المراجع والمصادر

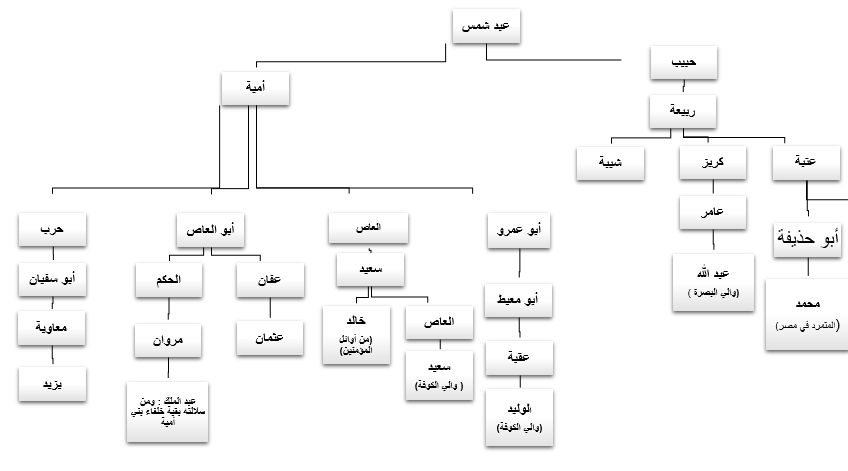

أولًا: الجذور العائليّة والقرابة بين عثمان بن عفّان ومعاوية بن أبي سفيان

يرتبط معاوية بن أبي سفيان بنسب وثيق مع عثمان بن عفّان؛ إذ ينحدران من بني أُميَّة، وهي إحدى بطون قريش التي كانت تمتلك نفوذًا كبيرًا في مكّة قبل الإسلام. وقد كانت هذه القرابة عاملًا مهمًّا في انضمام معاوية المبكر إلى ركب الدولة الإسلاميّة، لا سيّما بعد أن دخل أبوه أبو سفيان في الإسلام يوم فتح مكّة.

تُعَدُّ أُسرة بني أميّة من أبرز العائلات القرشية اقتصاديًا واجتماعيًا؛ إذ عُرفَت بثروتها واتّساع تجارتها، فأبو سفيان كان أحد كبار قريش، وعثمان هو الآخر اشتهر بالغنى والكرم والسخاء منذ ما قبل الإسلام. وحين بزغ فجر الإسلام وانتصر في فتح مكّة، دخلتْ بقيّة بني أميّة في الإسلام؛ فصاروا جزءًا لا يتجزّأ من مجتمع المسلمين الجدد، لكن بقيت هناك مشاعر متفاوتة بين بعض أفراد القبيلة ممن أسلموا ظاهريًّا أو أُخِذت عليهم بعض المواقف. ومع ذلك، نجح عثمان ومعاوية لاحقًا في تكوين صورة جديدة لبني أميّة تحت مظلّة الدولة الإسلاميّة.

إنّ الاشتراك في النسب لا يعني تطابق التوجّهات السياسيّة بالضرورة؛ لكنّه مهَّد لعلاقة وثيقة المنحى بين الرجلين. فقد كان عثمان في موقع الخلافة الراشدة، وقد عهد إلى أقاربه في مختلف المناطق بالإدارة وولاية الأمصار، وكان على رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي ولاّه إمارة الشام كلّها بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان. وقد ساعدت هذه القرابة في تماسك الجبهة الإداريّة للدولة الإسلاميّة في الشام زمن الخليفة عثمان، وإن كان لها لاحقًا تبعات أبرزها أنّ الاتهامات طالت عثمان في مسألة “تولية الأقارب”؛ فزعمَ البعض أنّه آثر أقاربه بالمناصب والولايات.

ثانيًا: ملامح شخصية عثمان بن عفّان وأثره في الإسلام

1. الإيمان المبكر والسمعة الحسنة

يُعَدُّ عثمان بن عفّان ثالث الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الكبيرة، دخل في الإسلام قديمًا، وكان من الأوائل الذين استجابوا لدعوة النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم. اشتهر بالحياء والكرم والسخاء، حتى لُقّب بـ“ذي النورين”، لزواجه من بنتي النبيّ: رُقيّة وأمّ كلثوم. وقد جهّز جيش العسرة من ماله الخاص في غزوة تبوك، مما يعكس مكانته الاقتصاديّة وقدرته على التصدّق في سبيل الله بسخاء ليس له نظير.

2. توحيد المصحف وجمع المسلمين على قراءة واحدة

من أبرز أعماله رضي الله عنه في عهده، جمع الأمّة الإسلاميّة على مصحف موحّد، وذلك بعد اتّساع رقعة الفتوحات واختلاف الألسن في الأمصار البعيدة، فخاف على القرآن من التحريف أو تنوّع القراءات على وجه يثير الفتن. فأمر بنسخ عدّة مصاحف مُوحَّدة على قراءة واحدة وأرسلها إلى الأمصار، وأمر بحرق ما عداها من صحف ومصاحف مختلفة. وقد عُدَّ هذا العمل من الإنجازات العظمى التي حقّقت للأمّة الإسلاميّة وحدة دينيّة وفكريّة، وحفظت القرآن الكريم من التحريف والاختلاف.

3. عهده بالولايات والفتوحات

عاصر عثمان فترة من أوج اتّساع الدولة الإسلاميّة؛ حيث استمرّت الفتوحات شرقًا وغربًا في أراضي فارس وخراسان وبلاد ما وراء النهر، وكذلك في بلاد أفريقيا شمالًا (ما يُعرف اليوم بتونس والجزائر). أرسل كبار القادة العسكريين في جيوش منظّمة، وعُرف عهده بازدهار التجارة وزيادة الثروة. غير أنّ اتّساع الدولة جعل إدارة شؤونها أكثر تعقيدًا؛ فاعتمد عثمان على أقاربه من بني أُميّة في مختلف الولايات. وهنا برز دور معاوية بن أبي سفيان واليًا على الشام، لما عُرف عنه من حزمٍ سياسيّ وإداريّ.

ثالثًا: نبذة عن معاوية بن أبي سفيان ودوره المبكر في الإسلام

1. نشأته في مكة ودخوله في الإسلام

وُلِد معاوية بن أبي سفيان في مكّة، ونشأ في بيت من بيوتات قريش المعروفة بالثروة والمكانة. عُرف بالذكاء والفطنة منذ صغره، وبإجادته القراءة والكتابة والحساب، وهي مهارات كانت نادرة نسبيًّا في شبه الجزيرة العربيّة آنذاك. أسلم سرًّا قبل فتح مكّة، فيما كان أبوه أبو سفيان لا يزال على رأس المشركين ويحارب النبيّ صلى الله عليه وسلم. ولم يُعلِن معاوية إسلامه إلا يوم فتح مكّة. وحين انتقل المسلمون إلى مرحلة بناء الدولة بعد وفاة النبيّ، التحق معاوية بخدمة الخلفاء الراشدين.

2. دوره العسكري والإداري في خلافة أبي بكر وعمر

خلال خلافة أبي بكر الصدّيق، برز معاوية في فتح الشام تحت لواء أخيه يزيد بن أبي سفيان. كان على مقدّمة الجيش في بعض الغزوات، وانتقل بين صيدا وجبيل وبيروت، وغيرها من مناطق بلاد الشام. ولمّا تُوفّي أبو بكر وتسلّم عمر بن الخطّاب الخلافة، عيّن معاوية واليًا على جزء من بلاد الشام هو الأردن، ثم ازداد توسّع سلطته بعد وفاة أخيه يزيد والي دمشق؛ فجمع عمر له بلاد الشام كلّها، لما وجد عنده من قدرة على الإدارة والحزم، لا سيّما في منطقة تُعدّ بوابة الشرق الروماني (بيزنطة)، وفيها صراعات حدوديّة كثيرة.

3. بدايات فكرة إنشاء الأسطول البحري

يُنسب إلى معاوية اجتهادٌ مبكر في إدخال قوّة بحريّة ضمن الجيش الإسلاميّ. اصطدم مشروعه في البداية برفض عمر بن الخطّاب خوفًا على المسلمين من ركوب البحر؛ إذ لم يكن العرب معتادين الحروب البحرية، وكان عُمَر يرى الحفاظ على الدماء أهمّ من المغامرة في البحر ضد الروم. فلم يسمح له بذلك حتى مات. ثم عند تولّي عثمان، استمرّ معاوية في الضغط والمطالبة بأهميّة إنشاء أُسطول، فاقتنع عثمان بشرط ألا يُكرِه أحدًا على ركوب البحر، وأن يقود معاوية المعركة بنفسه ومعه أهله؛ ليتحمّل كامل المسؤوليّة. هكذا بدأ الأسطول الإسلاميّ يرى النور، وأصبح لمعاوية فضلٌ كبيرٌ في تأمين حدود الدولة من الناحية البحريّة ومشاغلة الروم في البحر المتوسّط.

رابعًا: معاوية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب

حين نتعمّق أكثر في دور معاوية في هذه الفترة، يظهر لنا جانبان محوريّان:

- الجانب العسكريّ:

حيث قاد الحملات ضد الروم، خاصة في المناطق الساحليّة بسوريا ولبنان وفلسطين حاليًّا. إذ تمكّنت الجيوش الإسلاميّة تحت إمرته وإمرة أخيه من فتح مدن استراتيجيّة، وتأمين الطرق التجاريّة. - الجانب الإداريّ:

أظهر مهارات فائقة في تنظيم شؤون الولاية، وترسيخ الأمن الداخليّ، وضبط الضرائب والخراج. وكانت بلاد الشام في تلك الفترة خليطًا من الأديان والقوميّات، فنجح في التعامل مع هذا التنوع بحكمة نسبيّة.

وقد منحه ذلك ثقة الخليفة عمر بن الخطّاب، الذي اعتمد على قدرات معاوية، فترك له هامشًا من الحرية في أمور الإدارة والتنظيم، مع الاستمرار في مساءلته ومحاسبته كلّما اقتضى الأمر. يُنقل في بعض الآثار أنّ عمر كان يقول عن معاوية:

“لا أذكره إلّا قلت: هذا رجلٌ يُصلح للملك”.

وهذا تعبيرٌ من عمر بن الخطاب يُشير إلى حنكة معاوية في الإدارة السياسيّة، ممّا يبدو أنّه تهيئة غير مباشرة لشخصيّة قد تتولّى زمام الأمور في المستقبل.

خامسًا: عهد عثمان بن عفّان وتوسُّع رقعة الدولة وتعيين الولاة

1. إدارة مناطق شاسعة من العالم الإسلامي

اعتلى عثمان بن عفّان الخلافة بعد وفاة عمر سنة 23هـ، فاستلم دولة واسعة تمتدّ من حدود فارس شرقًا إلى برقة غربًا. وقد رأى عثمان أنّ الأَولى تولية ذوي الخبرة والقدرة في المناصب الحسّاسة، فضلًا عن إسناد أمر الأمصار المهمّة لأفراد موثوقين من بني أميّة، ممن كانوا يعرفون طرق الإدارة والتنظيم، علاوةً على الروابط العائليّة التي تجعلهم أكثر ولاءً للخليفة.

2. معاوية واليًا على الشام

كان معاوية واليًا على جزء من الشام زمن عمر بن الخطاب، وما إن جاء عثمان حتى ضمّ إليه كامل ولاية الشام، لوفاة أخيه يزيد سابقًا. وهكذا صار معاوية أوّل من يجمع بلاد الشام كلّها تحت ولايته، بما في ذلك دمشق وحمص وفلسطين والأردن. أبدى معاوية في فترة ولاية عثمان قدرات عالية في:

- تأمين الحدود أمام الروم في الشمال والغرب.

- الاهتمام بتكوين الأسطول الإسلاميّ وبناء القواعد البحريّة على سواحل بلاد الشام.

- ضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن الداخليّ.

وكان ممّا أدّى إلى تقوية نفوذه توالي الإنجازات العسكريّة ضد الروم في البحر، خاصّة بعد معركة ذات الصواري الشهيرة سنة 34هـ تقريبًا، والتي تعدّ أوّل معركة بحريّة كبيرة في التاريخ الإسلامي.

3. اتهام عثمان بـ“تولية الأقارب”

بالرغم من نجاح المشروع الإداري في العديد من الأمصار، أُخذ على عثمان اعتماده على بني أميّة في مناصب كثيرة، مثل ولاية الكوفة لواليه الوليد بن عقبة لفترة، وولاية مصر لواليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فضلًا عن ولاية الشام لمعاوية. أدّى ذلك إلى بروز اتهامات بين بعض الناس بأنّ عثمان “أثَرَ بني عمومته” بالولايات والمناصب، وزاد من الاستياء بين بعض الصحابة والتابعين ممّن رأوا أنّ القربى العائلية لا ينبغي أن تكون العامل الأساس لتوزيع سلطة الدولة.

ومع أنّ عثمان دافع عن سياسته بأنّه يُولِّي الأكفأ، وهو مسؤول عن اختياره أمام الله والأمّة، إلّا أنّ هذه النقطة شكّلت أحد العوامل التي تذرّع بها مُعارضوه في مرحلة لاحقة لتبرير تمرّدهم عليه، وكان معاوية من أبرز الأسماء التي استشهدوا بها في الكلام عن “تولية ذوي القربى”.

سادسًا: موقف معاوية من الفتن الداخلية في نهاية عهد عثمان

1. بداية إرهاصات الفتنة الكبرى

في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفّان، بدأت تتشكّل بؤر من المعارضة في بعض الأمصار كالكوفة ومصر والبصرة، تدّعي وجود مظالم مرتبطة بالولاة وإدارة الدولة. ساهمت عوامل عديدة في تأجيج هذه المعارضة:

- اتّساع الفتوحات ومشاركة أعداد هائلة من القبائل المختلفة، فأصبح النسيج الاجتماعيّ للأمّة أكثر تعقيدًا.

- ارتفاع مستوى الغنائم والأموال المتدفّقة على الدولة، مما أعطى فرصة لبعض الطامعين في السلطة أو الثروة.

- استغلال حركة ابن سبأ (عبد الله بن سبأ اليهوديّ) أو السبئيّة، التي كانت تُحرّض على إثارة الفتن ضد عثمان والولاة.

- اتهامات “تولية الأقارب” التي أشرنا لها آنفًا، فأخذها المغرضون ذريعة لتعبئة الرأي العام.

2. موقع معاوية من هذه الاضطرابات

على الرغم من أنّ معاوية كان ابن عمّ عثمان من جهة بني أميّة، إلا أنّه لم يكن قادرًا على إخماد الفتنة في المدينة المنوّرة عندما تجمّع المتمرّدون من مصر والكوفة والبصرة، مطالبين بعزل الخليفة أو التنازل. فالشام كانت بعيدة جغرافيًّا عن مركز الخلافة في المدينة، كما أنّ عثمان لم يأذن صراحةً باستعمال القوّة العسكرية ضد أولئك المتمرّدين؛ لحرصه الشديد على عدم سفك الدماء بين المسلمين.

هناك روايات تذكر أنّ معاوية عرض على عثمان إرسال قوّة عسكريّة ضخمة من الشام لحمايته وتأمين المدينة، ولكنّ عثمان رفض خوفًا من تفاقم الفتنة وسفك الدماء داخل المدينة المنوّرة. ويرى بعض الباحثين أنّه لو تمّ قبول ذلك العرض مبكرًا، لتمكّن معاوية من منع مقتل عثمان، لكنّ حرص الخليفة على تجنّب المواجهة الدموية داخل عاصمة الإسلام حال دون هذا التدخّل العسكري.

وبالتالي، بقي معاوية في الشام متابعًا للأحداث، متألّمًا ممّا يحدث لابن عمّه خليفة المسلمين، حتى وقع المحظور وقُتل عثمان شهيدًا سنة 35هـ. وبذلك انتهى عهد الخلافة الراشدة الثالثة على يد مجموعة متمرّدة قاربَت ألفين من الأشخاص، جاء معظمهم من مصر ومن بعض الكوفة والبصرة، واعتزل الكثير من الصحابة الفتنة فلم يتدخّلوا. إنّ تلك الحادثة شكّلت منعطفًا تاريخيًّا هائلًا.

سابعًا: أحداث حصار عثمان ومقتله: الدوافع والخلفيات

1. الأسباب المعلنة لخصوم عثمان

وجّه خصوم عثمان حزمة من الاتهامات، كثير منها قد يكون مُضخّمًا أو مُحرَّفًا، وأبرز ما زعموه:

- عزل بعض الولاة الصحابة وتولية أقاربه من بني أميّة كمعاوية وغيره.

- إسرافه في بيت مال المسلمين لصالح أقاربه، في حين كان ينفق في الحقيقة من ماله الخاص في مواضع كثيرة.

- نَفي بعض كبار الصحابة كأبي ذرّ الغفاري إلى الربذة، وضربه عبد الله بن مسعود.

- جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة في القرآن، وإحراق المصاحف الأخرى.

- القول بأنّ علي بن أبي طالب أحقّ بالخلافة منه منذ البدء.

وقد ردّ عثمان أو مَن دافع عنه على هذه التهم بالحُجج والبيّنات، وأوضحوا أنّ الإجراءات الإداريّة التي اتّخذها كانت لمصلحة الجماعة الإسلاميّة، وأنّ توحيد المصاحف كان مصلحة دينيّة عامّة، ولكن خصومه وظفوا ذلك لإشعال الفتنة، مستغلّين مرونته وحرصه على عدم إشعال حرب داخليّة.

2. الأيادي الخفيّة وعبد الله بن سبأ

أكّد المؤرخون على دور عبد الله بن سبأ – اليهودي الذي تظاهر بالإسلام – في إذكاء نار الفتنة، حيث طاف بين الأمصار، وألّب الناس على عثمان، وأشاع الشائعات الكاذبة. أتباعه هم الذين حرّضوا جنودًا من مصر والعراق على القدوم للمدينة، ثم بعد حصول الصلح مؤقّتًا مع عثمان، زوّروا رسالة على لسانه يأمر بعقابهم، ما أثار غضبهم الشديد فعادوا لمحاصرته وقتله في داره. ورغم إقرار معظم المؤرخين بهذه الرواية، إلّا أنّ بعض الباحثين المعاصرين يقلّلون من شأن الدور الفرديّ لابن سبأ ويرون في ذلك “نظرية المؤامرة”. ومع ذلك، الأدلّة التراثيّة تؤكّد وجود الرجل وأنّه ساهم في التحريض على عثمان.

3. تفاصيل عملية القتل

حاصر المتمرّدون بيت عثمان في المدينة مدّة قرابة شهر، ومنعوه من الماء أحيانًا، ومن الصلاة في المسجد أحيانًا أخرى. حاول بعض الصحابة الدفاع عنه، كعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير والحسن والحسين، لكن الخليفة نهاهم عن القتال، خشية أن يُراق دم مسلم بسببه. وفي الثامن عشر من ذي الحجة سنة 35هـ، تسلّل بعض المتمرّدين للدار، وأجهزوا عليه وهو يقرأ القرآن. القتلة المباشرون اختلفت الروايات في تحديدهم بالضبط، لكنّ أشهر الأسماء التي وردت:

- كنانة بن بشر التجيبي (المصري)

- سودان بن حمران السكوني

- الغافقي بن حرب العكّي

- قتيرة السكوني

- مالك الأشتر لم يباشر القتل لكنه كان على رأس المحاصِرين من أهل الكوفة

وقُتل اثنان من هؤلاء فورًا على يد عبيد عثمان داخل الدار، أما الآخرون فقد تفرّقوا في الأمصار، وقُتل أغلبهم لاحقًا في فترات مختلفة، إمّا بأيدي عمّال الأمويين أو في المعارك أو بالاغتيال. وجاء لاحقًا مَن طالب بالقصاص من جميع من شارك في قتل عثمان على نحو مباشر أو غير مباشر.

ثامنًا: تداعيات مقتل عثمان على المشهد السياسيّ: دور معاوية

1. بيعة علي بن أبي طالب والتوتر في المدينة

عقب مقتل عثمان بن عفّان، التفَّ معظم أهل المدينة حول علي بن أبي طالب وبايعوه خليفة للمسلمين، وذلك لفضله وعلمه ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنّ هذه البيعة تمّت في أجواء مشحونة مشوّشة، حيث إنّ القتلة وأعوانهم ظلّوا متواجدين في المدينة يحملون السلاح. وكان علي يرى أنّ الأولويّة آنذاك لإعادة الاستقرار، أمّا “القصاص” من قتلة عثمان فيتطلّب قوّة دولة مستقرّة، وجيشًا موحّدًا، كي لا ترتدّ الفتنة بأسوأ ممّا كانت عليه.

2. رفض معاوية مبايعة علي قبل الاقتصاص

في هذه الأثناء، امتنع معاوية بن أبي سفيان – والي الشام – عن مبايعة علي، مشترطًا “القصاص من قتلة عثمان” أولًا، لكونه وليّ دم عثمان (من أقاربه). وكان يرى أنّ عليًّا قصّر في الاقتصاص الفوريّ من قتلة عثمان، أو على الأقل لم يكن حازمًا بما يكفي؛ لتداخل الظروف السياسيّة والعسكريّة المعقّدة داخل المدينة.

وعليه، رفع معاوية شعار “يا لثارات عثمان”، وأظهر قميص عثمان الملطّخ بالدم على منبر الجامع في دمشق لإثارة مشاعر أهل الشام. أثار هذا الموقف أجواء صعبة في العالم الإسلامي، إذ انقسم الناس ما بين مؤيّد لعليّ باعتباره الخليفة الراشديّ ومن كبار الصحابة، وبين مؤيّد لمعاوية مبرّرًا دعواه الشرعيّة للقصاص لابن عمّه الخليفة المقتول. وهكذا تفاقمت الخلافات لتصل إلى “حرب صفّين”.

تاسعًا: موقف علي بن أبي طالب من قَتلة عثمان وحقيقة قصاص الدم

1. رؤية علي لتسلسل الأولويات

كان رأي علي بن أبي طالب واضحًا في ضرورة توقيع القصاص على قتلة عثمان، غير أنّه اعتبر أنّ تحقيق ذلك يحتاج إلى سلطة مركزيّة قويّة. إذ لم يكن مقبولًا من منظور علي أن يبدأ القتال الداخليّ في المدينة بمجرد تولّيه السلطة، والفتنة لم تهدأ بعد، والقتلة متغلغلون بسلاحهم، وكثير منهم يندّسّون في قبائل أو جيوش مختلفة.

أراد عليّ تهدئة الأوضاع وتوحيد المسلمين تحت راية واحدة، ثم بعد أن يتمّ استقرار الأمور، يباشر التحقيق والاقتصاص من القَتَلة “كلٌّ بحسب جُرمه”. بيد أنّ ظروف البلاد سارت خلاف ما أراد، بسبب انقلاب بعض الأمصار على بيعته وتحريض بني أميّة في الشام. وكذلك رفضت السيّدة عائشة ومعها طلحة والزبير أواخر عهد عثمان، ووقعت حرب الجمل في البصرة سنة 36هـ، وأسهم ذلك كلّه في عرقلة أي تحرّك قضائي أو عسكري منسّق لإنزال القصاص العادل.

2. معركة صفّين والجدليّة الكبرى

في عام 37هـ، تواجه علي ومعاوية على أرض صفّين قرب نهر الفرات. كانت المعركة ضارية، وطالت شهورًا بين كرّ وفرّ، وأدّت إلى سقوط عدد كبير من الصحابة والتابعين. لجأ الفريقان في نهاية المطاف إلى التحكيم لتجنيب المسلمين مزيدًا من سفك الدماء. ولم يسفر التحكيم عن حلّ جذريّ، بل أدّى إلى ظهور الخوارج الذين أعلنوا تمرّدهم على كلا الطرفين. وبقيت مشكلة قتلة عثمان بلا حلّ حاسم.

وبعد صفّين، استقلّ معاوية بالشام، وصار “خليفة موازٍ” لعليّ فعليًّا، بينما بقي عليّ في الكوفة لا يستطيع الوصول إلى أولئك المتمرّدين المتغلغلين في أمصار بعيدة، فضلًا عن أنّ بعضهم كان في جيشه نفسه. كما انشغل علي بحرب الخوارج في النهروان عام 38هـ. وفي عام 40هـ، اُغتيل عليّ على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وبذلك انفرط عقد الخلافة الراشدة.

عاشرًا: هل أخذ معاوية بثأر عثمان حين تولّى الخلافة؟

1. تنازل الحسن بن عليّ وشروط الصلح

بعد مقتل علي بن أبي طالب، بُويع ابنه الحسن بن علي في الكوفة بالخلافة، لكنه دخل في مفاوضات مع معاوية، انتهت بتنازله عن الخلافة سنة 41هـ، فيما سُمِّي بعام الجماعة؛ حقنًا لدماء المسلمين وتوحيدًا لكلمتهم. كان من شروط الحسن على معاوية:

- أن يحقن دماء المسلمين جميعًا.

- وألا يتعرّض لمن حاربوه بالإقصاء أو الثأر الواسع.

- وأن تكون الأموال والولايات تحت إدارة عادلة.

وبالتالي، فإنّ أيّ عملية انتقام جماعيّ أو فتنة واسعة لم تكن لتتمّ؛ إذ توجّب على معاوية أن يلتزم بشرط الحسن في حقن دماء المسلمين وإشاعة روح السلم والهدوء.

2. مصير قتلة عثمان في عهد معاوية

بالنسبة إلى القتلة المباشرين لعثمان، قُتِل عدد كبير منهم قبل أن يتولّى معاوية الخلافة رسميًّا. فقد قُتل:

- كنانة بن بشر: في اشتباكات الحرب بين محمد بن أبي بكر وعمرو بن العاص في مصر.

- مالك الأشتر: مات في ظروف يقال إنّها كانت شربة عسل مسموم في طريقه إلى مصر.

- حكيم بن جبلة: قُتل في معارك البصرة على يد جيش عائشة وطلحة والزبير.

- عمير بن ضابئ البرجمي: قُتل في عهد الحجّاج بن يوسف لاحقًا.

- كميل بن زياد: قُتل أيضًا في عهد الحجّاج بن يوسف لأسباب سياسيّة وإداريّة متعلّقة بأحداث العراق.

وقد تفرّق بقيّتهم في الأمصار، بعضهم لقي حتفه في الفتن الداخلية أو في المعارك أو نُفِّذ فيه حكم القتل على فترات متباعدة. فما إن جاء معاوية للحكم حتى كان أكثر المتورّطين المباشرين في قتل عثمان قد لقي حتفه بالفعل.

أما بالنسبة إلى فتح تحقيق رسميّ أو إقامة محاكمة واسعة النطاق للمتورّطين في مؤامرة اغتيال عثمان، فهذا لم يحصل بالشكل الذي يتصوّره البعض؛ إذ فضّل معاوية ترسيخ دولته ومنع عودة الفتن الداخليّة، ملتزمًا بشروط الصلح مع الحسن. ورأى أنّ شغل الأمّة بملف الثأر والاقتصاص الجماعيّ قد يُجدد الحروب الأهليّة.

حادي عشر: جدليّة المطالبات بالقصاص والاتفاق مع الحسن بن علي

1. المنهج السياسيّ لمعاوية بعد تولّيه السلطة

يُمثّل عهد معاوية بن أبي سفيان تحوّلًا من نموذج “الخلافة الراشدة” الشوريّة إلى نمط أقرب إلى “الملكيّة الوراثيّة”، إذ أوصى لابنه يزيد بالخلافة. لكنه في الوقت نفسه أبقى على قدر من الاستقرار السياسيّ والسلام الأهليّ. كان همه الأساسيّ توطيد أركان دولته، واستئناف الفتوحات ضد الروم والفرس، والتوسّع في أفريقيا، وبناء أسطول بحريّ قويّ. فالانشغال بصراعات داخليّة جديدة سيُضعف الدولة أمام أعدائها الخارجيّين.

2. موقف ابنة عثمان ومطالبتها بالقصاص

تشير بعض الروايات إلى أنّ عائشة بنت عثمان (إحدى بناته) كانت تبكي أباها وتطالب معاوية بالثأر، فحاول تهدئتها بأنّه سيصون مقام أبيها ولن يجعل دمه هدرًا، لكنّه لا يريد إدخال الأمّة في اقتتال داخليّ جديد. رُوِي أنّه قال لها في بعض المصادر: “إنّ الناس أعطونا سلطانًا فأظهرنا حلماً تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد…” إلى آخر النصّ الذي يوضح صعوبة المشهد السياسيّ.

بغضّ النظر عن صحّة كلّ التفاصيل اللفظيّة المنقولة، تدلّ هذه الروايات على أنّ معاوية لم تكن لديه نيّة إشعال حرب شاملة على كل من تورّط بمقتل عثمان، خاصةً أنّ أعظم القتلة قد قُتلوا بالفعل، ولم يَعُد ثمّة حاجة لتوسيع رقعة الانتقام.

ثاني عشر: العلاقة السياسيّة بين استقرار الدولة الأمويّة وقضية قَتَلة عثمان

1. العامّة تُريد الاستقرار بعد سنوات الحروب

بحلول عام الجماعة (41هـ)، كانت الأمّة قد عانت خمس سنوات دامية من الفتن المتعاقبة: فتنة مقتل عثمان، حرب الجمل، صفّين، النهروان، وغيرها من القلاقل والصراعات. فكان الناس متعطّشين للهدوء والأمن وعودة الحياة الطبيعيّة. لذا قُوبل صلح الحسن ومعاوية بنوع من الارتياح العام، واعتُبر خطوة إيجابيّة نحو وحدة الصفّ الإسلاميّ.

2. بقايا الفتن في الأمصار

رغم الاتفاق العامّ على عدم إثارة مزيد من الحروب الداخليّة، إلّا أنّ هناك جيوبًا ظلّت ترفض حكم معاوية. وقد تصرّف معاوية معها بحزم. كما ظهرت الخوارج في عدّة أمصار؛ إذ كانوا يرون أنّ الجميع “كفرة” بالنسبة لمنطقهم المتشدّد. فخاض معاوية وولاتُه مواجهات ضدّهم؛ لأنّها كانت تشكّل خطرًا مستمرًّا على وحدة الدولة وأمن الطرق. وهذه القلاقل كانت جزءًا من المشهد العام الذي يجعل أي تحقيق مُوَسّع في جريمة مقتل عثمان أمرًا محفوفًا بالصعوبات، ويهدّد بفتنة أكبر.

ثالث عشر: النتائج والآثار بعيدة المدى للعلاقة بين عثمان ومعاوية

1. انتهاء الخلافة الراشدة وبداية الحكم الأموي

أدّى مقتل عثمان بن عفّان إلى تغيّر جذريّ في بنية النظام الحاكم. فبعد اغتيال علي وما تلاه من تنازل الحسن بن علي، تفرّدت الدولة الأُمويّة بالسلطة تحت حكم معاوية. وبذلك انتهى ما يُسمّى “الخلافة الراشدة”، ودخل المسلمون في حقبة جديدة تميّزت بتوريث الحكم. صحيح أنّ الإسلام ظلّ الأساس في التشريعات، لكنّ الجانب “الملكي” للتعاقب على السلطة طغى بشكل أوضح.

2. بروز الخلاف المذهبيّ وتشكّل طوائف جديدة

من أهمّ آثار الفتنة الكبرى:

- ظهور الخوارج: الذين اعتزلوا عليًّا ومعاوية معًا.

- تشكيّل التشيُّع السياسيّ: بعضهم التفّ حول آل البيت ورأى أحقيّة علي وأبنائه.

- السبئيّة الغالية: واصلوا مسيرة ابن سبأ في إحداث شقاق فكريّ وعقائديّ.

وصار الخلاف العقائديّ ممتزجًا بالسياسة، ولم تهدأ جذوته قرونًا عديدة، ما أثّر في مسيرة التاريخ الإسلاميّ برمّته.

3. دور معاوية في استئناف الفتوحات

لا يمكن إغفال حقيقة أنّ عهد معاوية شهد نشاطًا عسكريًّا خارجيًّا؛ إذ استُأنف فتح خراسان وما وراء النهر في الشرق، كما تمّ التوجّه إلى أفريقية في الغرب، وأُرسِلت حملات عدّة لمضايقة الروم وحصار القسطنطينيّة. وبُني أسطول بحريّ قويّ. هذا الاهتمام بالفتوحات الخارجية جاء في سياق توحيد الصفّ الداخليّ وامتصاص الطاقات في مشروع توسّعيّ بدلًا من الصراع الداخليّ.

رابع عشر: جدول زمنيّ لأبرز المحطّات بين عثمان ومعاوية

لإعطاء تصوّر أشمل للقارئ، نُدرج في ما يلي جدولًا زمنيًّا مُبسّطًا يسرد بعض المحطّات والأحداث المفصليّة التي تبرز تفاعلات العلاقة بين عثمان ومعاوية في سياق الفتنة الكبرى وما تلاها.

| السنة الهجريّة | الحدث/المحطّة | الدور المتعلّق بعثمان ومعاوية |

|---|---|---|

| 23هـ | وفاة عمر بن الخطاب | تولي عثمان الخلافة. يثبّت معاوية واليًا على الشام بكاملها. |

| 24هـ – 28هـ | استمرار الفتوحات في فارس وخراسان | عثمان يوسّع الدولة ويعتمد على وُلاته، منهم معاوية في الشام الذي يحقّق نجاحًا ملحوظًا في إدارة مناطقه. |

| 28هـ – 30هـ | البدء بفكرة إنشاء أُسطول بحريّ | معاوية يقنع عثمان بأهميّة بناء الأسطول لمواجهة الروم بحرًا. ظهرت نواة القوة البحريّة الإسلاميّة. |

| 34هـ | معركة ذات الصواري | أوّل انتصار بحريّ للمسلمين على الروم بقيادة مشتركة بين واليَي مصر والشام، ويُنسَب فضلٌ كبير لمعاوية في الإعداد. |

| 35هـ | حصار عثمان ومقتله | معاوية يعرض إرسال جيش لإنقاذ ابن عمّه الخليفة، لكن عثمان يرفض لئلا تُراق الدماء في المدينة. يُقتل عثمان في 18 ذي الحجة. |

| 36هـ | مبايعة علي بن أبي طالب | معاوية يرفض المبايعة ويطالب بقتل قَتَلة عثمان أولًا. رفع شعار “يا لثارات عثمان”. |

| 37هـ | معركة صفّين | يصطدم علي بمعاوية في معركة دامية. ينتهي الأمر بالتحكيم. لم يتمّ حسم قضية قَتَلة عثمان. |

| 40هـ | اغتيال علي | مقتله على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. فراغ سياسيّ في الكوفة. |

| 41هـ | تنازل الحسن لمعاوية (عام الجماعة) | شروط حقن الدماء؛ معاوية يصبح الخليفة الموَحّد على الأمّة. قضية اقتصاص دم عثمان تتراجع في سلّم الأولويات. |

| 41هـ – 60هـ | حكم معاوية للدولة الأمويّة | ترسيخ الحكم، استئناف الفتوحات، معالجة بعض القلاقل الداخليّة. لم تُجر محاكمة شاملة لقتلة عثمان بسبب مقتَل أغلبهم. |

خامس عشر: الخاتمة والتوصيات

تُبرز مسيرة عثمان بن عفّان ومعاوية بن أبي سفيان مدى التداخل بين القرابة العائليّة والمصالح السياسيّة في الزمن الإسلاميّ المبكر. فقد كان معاوية حليفًا وواليًا أمينًا لعثمان في بلاد الشام، وأسهم في كثير من الإنجازات الإداريّة والعسكريّة، لا سيّما في المجال البحريّ. ومع تصاعد الفتنة الكبرى، عجز معاوية عن حماية عثمان، وعُطِّلت أي محاولة لوضع حدّ للمتمرّدين، بسبب إصرار عثمان على حقن الدماء ورفضه دخول جيش الشام المدينة المنوّرة.

وعقب مقتل عثمان، صار معاوية أحد أهمّ المطالبين بالثأر، مستغلًّا ذلك لتقوية مركزه السياسيّ في الشام. وحين آل إليه الأمر خليفةً، لم يشهد العهد الأمويّ محاكمة شاملة للمتورّطين في جريمة اغتيال عثمان، لأنّ عامل الزمن كان قد قضى على أغلب أولئك القتلة في المعارك والفتن السابقة، ولأنّ مصلحة معاوية – وفق رؤيته السياسيّة – كانت تقتضي تجنيب الدولة مزيدًا من الصراع الداخليّ.

ويمكن استخلاص دروس عدّة من هذه العلاقة المعقّدة بين عثمان ومعاوية:

- أهمية الاستقرار السياسيّ في ظلّ تعدّدية الآراء والاجتهادات، وفهم دور عامل الوقت في حلّ بعض القضايا المعقّدة.

- خطورة توظيف شعار “يا لثارات فلان” في الصراع السياسيّ، إذ قد يتحوّل سريعًا إلى واجهة لأطماع شخصيّة وتصفية حسابات.

- ضرورة قراءة الفترة الانتقاليّة بين الخلافة الراشدة والدولة الأمويّة بموضوعيّة وحياد قدر الإمكان، بعيدًا عن التعصّب المذهبيّ.

- الدور المحوريّ للعوامل الاجتماعيّة (كالقرابة العائليّة والانتماء القبليّ) في تشكيل المشهد السياسيّ في مراحل حسّاسة من تاريخ الإسلام.

- أهمية الحفاظ على وحدة الصفّ وعدم الاستسلام للمؤامرات والخطط الخارجيّة – مثل تحريض ابن سبأ – التي تستهدف تفكيك المجتمع الإسلاميّ من الداخل.

سادس عشر: المراجع والمصادر

- القرآن الكريم: باعتباره المرجع الأول في تاريخ التشريع الإسلاميّ ودلالات الأحداث.

- صحيح البخاري: تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير.

- صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

- تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري.

- البداية والنهاية: للإمام ابن كثير الدمشقي.

- الكامل في التاريخ: لـابن الأثير الجزري.

- العواصم من القواصم: للقاضي أبي بكر بن العربي، تحقيق محب الدين الخطيب.

- تاريخ الخلفاء: لـجلال الدين السيوطي.

- سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين الذهبي.

- التاريخ الإسلامي: لـمحمود شاكر.

- كتاب الدولة الأموية: لـد. إيناس حسني البهجي (من الدراسات المعاصرة المهتمة بعرض مراحل الدولة الأموية وتحليلها).

- عثمان بن عفّان شهيدًا: لـد. علي محمد الصلابي، ضمن سلسلة تاريخ الخلفاء الراشدين.

إنّ العلاقة بين معاوية وعثمان بن عفّان ليست مجرّد علاقة بين خليفة ووالٍ؛ بل هي علاقة بين ابني عمٍّ من قبيلة عريقة، انطوت على جوانب من الولاء والتآزر، وكذلك على توظيفات سياسيّة بعد مقتل عثمان. توصَّل الباحثون عبر القرون إلى أنّ الفترة التي تلت مقتل عثمان ولغاية تنازل الحسن لمعاوية، كانت من أخطر المراحل وأدقّها في تحديد مستقبل نظام الحكم الإسلاميّ، إذ تحوّل من الشورى الراشدة إلى الدولة الأمويّة. ولعلّ هذه المرحلة تقدّم دروسًا قيمة في السياسة وإدارة الاختلاف، وحساسيّة الدماء في المجتمع الإسلاميّ.

رحم اللهُ عثمان بن عفّان الذي قُتل مظلومًا صابرًا، ورحم الله الصحابة أجمعين على ما بذلوه من جهود في نشر الدين وحفظ مصالح الأمّة قدر استطاعتهم. إنّ دراسة سيرتهم – على ما فيها من مواطن الخلاف والاجتهاد – تُثري فهمنا للتاريخ وتضيف عِبرًا حيّة في فنّ القيادة وإدارة الدول، عسى أن نهتدي بها في واقعنا الحديث.

وبذلك نكون قد عرضنا بشيء من التفصيل لجوانب العلاقة بين عثمان ومعاوية من الناحية التاريخيّة، وأوضحنا الخلفيّات والأحداث التي ربطتهما، وكيف أثّر كلٌّ منهما في سياق الفتنة الكبرى وما تلاها. ما تزال هذه المرحلة محطّ اهتمام الباحثين قديمًا وحديثًا، ولا غنى عن الرجوع إلى أمهات المصادر والتراث الإسلاميّ الأصليّ، ومقارنتها بالدراسات الحديثة، للوصول إلى فهم أكثر عمقًا واتزانًا.